黄子平、黎紫书、陆庆屹、施战军、孙甘露:文学正在如何分岔

2025 年第八届宝珀理想国文学奖初选名单已于日前公布。决选名单发布前夕,本届评委团的五位成员——黄子平、黎紫书、陆庆屹、施战军、孙甘露(按名字首字母排序)——与宝珀 BLANCPAIN 文化大使梁文道,共聚线上,围绕本届文学奖主题“时间永远分岔”,共同讨论了分岔的时间、时代与文学、青年写作新挑战等问题,在错综的生活中,发现文学的锚点。

欢迎前往微信视频号“宝珀BLANCPAIN”观看本次评委线上论坛的完整直播回放,参会嘉宾的精彩观点分享剪辑将陆续上线,敬请关注。

博尔赫斯在《小径分岔的花园》中借艾伯特之口提出:“他认为时间有无数系列,背离的、汇合的和平行的时间织成一张不断增长、错综复杂的网。由互相靠拢、分歧、交错或者永远互不干扰的时间织成的网络包含了所有的可能性。在大部分时间里,我们并不存在;在某些时间,有你而没有我;在另一些时间,有我而没有你;再有一些时间,你我都存在。”

在我们所体认的线性时间之外,那些被历史化过、被遮蔽的隐秘纹理从未消失,古往今来的小说家们不断捕捉着从历史中分岔出去的“时间”,记述超越历史意志的人文“分神”,这是文学的永恒使命。

以下是本次评委线上论坛的精彩摘录:

01

“时间永远分岔”

梁文道:每一年的宝珀理想国文学奖都会有一个主题,今年的主题是叫作“时间永远分岔”。这个标题对不是非常熟悉现当代文学的人或许会有点陌生,所以今天能否劳烦几位老师先来帮我们做个题解?

黄子平:时间分岔的那一个点,有时候可以叫节点,有时候可以叫分岔点,有时候可以叫作奇点,我通常把它叫作危机时刻。

我觉得这个题目非常有意思,和当下很有关联。如今是讲了好多年的“百年未见的大变局”,已经到了一个分岔点或者危机时刻。文学上来讲,一个大的、旧的故事已经失灵了、失效了,但是新的故事还没有产生出来。如果这样的判断是准确的话,那如今就是最需要文学,或者最需要想象力的时刻。

黎紫书:看到这样一个主题的时候,我自己感到很困惑,我们一般人的理解,时间是线性向前的,而这个主题却设想每一个不可回避的当下,其实都可能有另外一个选择、另一个分岔。这种想法是一种对希望、对选择的追求,那到底怎么样的一个空间才会让每一个当下分岔呢?如果说空间本身是一个闭环的话,我们所在的时间也会是一个闭环,所有分岔出来的机会,可能都会引向一个我们曾经回避过的当下。

我自己是一个比较悲观主义的人,我觉得用这个主题去追求文学的希望、追求别的选择,可能太乐观了,并不真的了解我们所位于的时空。对我来说,更好的态度可能就是面对我们不愿意面对的那个当下,先不要去想是不是还有其他选择。

孙甘露:在文学的意义上,我们通常会想到博尔赫斯那部著名的《小径分岔的花园》,还有美国诗人弗罗斯特写的《未选择的路》。在现代文学当中关于时间的思考,实际上是一个很长的脉络。很多诗人的诗作会涉及这个主题,比如说,艾略特《四个四重奏》表述道,朝前的路就是回头的路,向上的路就是向下的路,我们到了结束的地方,又回到了开始的时刻。

而讲到了时间,难免会想到永恒性问题,因为它既是一个当下的节点,同时也是朝向永恒向度的思考。我记得有一年,我们的一个朋友、文艺评论家王一川,他的导师是伊格尔顿,伊格尔顿找他面谈他的论文提纲的时候,只说了一件事情:你以后要慎用两个概念,一个是永恒性,一个是纯粹性。因为永恒性通常都包含着具体的历史内容,而所谓纯粹性都具有意识形态含义。所以不能抽象地来谈论这些问题,时间也不例外。

施战军:我们已经习惯于线性的思维,在线性的逻辑中形成了一种对于直行的、并行的、相向而行的这样的一种对时间逻辑的认知,这个认知会导致很多问题。所以提出“时间的分岔”很有意思,它在某种程度上回到了文学和艺术的本体。

我想到一本大家都熟悉的书,茨威格的《人类的群星闪耀时》,他写了14个人在不同历史时期的非常重要的时刻,也是特别偶然的时刻,他们的一个冲动、一个判断、一个行动,给历史带来了巨大影响。在某一个时间点上,一个非常敏感的动作,使得时间真的就分岔,那些人就站在历史上了。

我觉得一个作家有的时候确实应该有一种“分岔”的冲动。面对时间、面对历史的时候,寻找分岔点,用写作的行动来体现分岔的意义。比如说,有的作家,在对现实的描绘没有太大把握的情况下,他就怀旧;对现实和怀旧都没有太大把握的情况下,他就选择幻想。这就是在直线当中寻找分岔的冲动的一种表现,它展现了一种在冗长历史情境之下的野心的存留。

陆庆屹:我觉得时间本身就是一个很多样的概念,它在不同的领域有不同的标准。我跟黎紫书老师有点像,相对有点悲观。我觉得,时间在文学里边是证明存在的一种衡量标尺。自从人有了表达意识之后,他需要时间分岔来对抗物理性的消亡。在影视里边,相对来说,时间的要求要更苛刻一点,人的行为基本上跟人对时间的经验要匹配;但是在文学里,我们可以任意地把它拉长,再把它压缩,寻找自己存在的意义。对我来说,分岔就是一种回溯,证明我们在历史进程之中的存在。

02

“划时代的作品不能太多,不然时代就被划得支离破碎”

梁文道:我们通常会觉得文学是时间的延长线,觉得伟大的经典作品能够超越时间,比如说,我几个月前在一个读书会上面还跟一些朋友们读《伊利亚特》,很遥远的时间和空间,但是我们今天读仍然会觉得非常有意思。

但我们都知道文学不只是这样,我们会期待每一个时代有一代不同的作家,这些作家会处理一些属于我们这个时代的东西。我们对文学作品的预期与要求似乎有些矛盾,一方面,我们期待一部作品具有纪念碑意义,超越时间的限制,甚至超越语言、空间、社会与国界的限制,让远方的人、千百年后的人都能够得到一些东西。另一方面,我们又希望它像镜子,需要它写实,照现我们的社会,我们希望看到此时此刻是什么样子。

在这样的处境下,身为一个青年作者会怎么想呢?有些青年作家可能会野心很大,觉得我要处在时间之外,要跟时代要保持一定的距离,有的作者就会觉得不行,我要投身这个时代,我要抓住这个时间的某个东西。对于这一点,几位老师怎么看?

黄子平:我最近看到中国作协创研部有一篇对青年作家的忠告,好像有四点,我记住了前面两点,因为已经重复了几十年。第一点,自我,除了写自我还要看看人群,第二点,时代、社会。这其实是一直以来争论不休的问题,现在又重新拿出来。

就我读的这些小说而言,新一代的作家,他们已经完全解决了这个问题,他们不会觉得他们的自我脱离了社会、脱离了群众,也不会觉得他所经历的生活就不是生活——这似乎已经不是我们那个时代所面临的问题。那我就比较好奇为什么还要对青年作家们提出相当陈旧的忠告。

黎紫书:我是一个马华作家,马华是一个比较边缘的、小小的写作团体,没办法被广泛地认可或者看见,很少会出现成为很重要的作家这样的文学追求。也因如此,对文学的追求需要长远,追求的不是这一时,而是希望创作出一些比自己的生命更要长的东西出来。

我这些年在中国大陆接触到很多年轻的作者,他们不见得跟马华作者的想法是一样的。许多作者并不追求超越时代的写作。可能我们的时代是追求速度的时代,以速度快作为一个衡量的标准,谁比较快就是谁比较好。但我一向认为,文学本身要追求的是慢,要让今天这个快速往前冲的时代慢下来,告诉所有人,我们并不需要跑这么快。如果没有这样的耐性,没有长远看待时间的眼光,本身就不太可能创造出对抗时代的文学作品出来。

孙甘露:黎老师刚才讲得非常好。对长远未来的思考,实际上是写作的一个重要诉求。写作是对永恒的一种思考,做不做得到是另一件事,这种愿望本身还是很重要。

中国当代青年作家的写作是一个非常复杂的现象。这一代作家他们所受到的教育,他们的知识、视野、修养,很多都是相当好的。但是我们也要意识到,写作实际上是一种特殊的才能,并不仅仅是书读得多就一定写得好。对写作本身,这一代的青年作家实际上还没能研究得更多。

我们当然向往伟大的作品。比如大家经常喜欢举的例子——杜甫,诗圣,那么大的成就,但实际上他有今天这样的影响力,也是在他去世一两百年以后。这又说回到了时间,时间的力量,我们的同时代人缺乏这样一种观察的距离。

我年轻的时候就听人开玩笑,某某作品是划时代的作品——但我们也知道划时代的作品不能太多,不然时代就被划得支离破碎。

施战军:对于时代我有一些不同的想法。时代不是不可以反映——当然,反映论现在又拿出来谈论是不对的——时代可以去认知。关键是,你是要写时代的面子,还是要写时代的里子。老舍写《四世同堂》也是写那个时代,但是他把面子和里子都写到了,这是很了不得的。进而,还应该有勇气,50年代到80年代的中国作家做了很多这样的工作,不光要写到面子、里子,还要找到时代的芯子,甚至找到时代的钉子。

时代不是不可写,而是需要看你以什么样的心理、以什么样的文化、以什么样的观念去对待它。

03

创意写作班、抄袭、AI写作…如何看待青年写作?

梁文道:时代的便捷,让有志于写作的人比以往更高密度地聚集在一起了,相互的影响会更加强烈,我们能感觉到某种共同的趋势。

陆导,你们这一行做影像、做电影的也存在这个趋势吗?我在香港做了好几年独立影展评审,做到我眼睛都快瞎掉,后来就不做了。两三百部作品,有些语法真的太像了。我知道您不是科班出身的电影人,你怎么看这种问题的?科班训练出来,大家会不会变得很接近?

陆庆屹:其实以前好莱坞也这样。任何的国家的任何电影厂,基本盘是在那儿的,但是看多了就腻味。好像是海明威说过,作家之间最好少见面,见面也就算了,喝个酒就行了,别聊创作,别聊文学。以他那个性格来说,这种斩钉截铁的定论有待商榷,但是也有一定的道理。我自己感觉,现在的大家也还在看经典文学,但经典文学基本上都是在自己的那个年代里边,去书写自己的年代。

人所遇到的困境,人的欲望,人对过去、未来的思索与迷惘,一直以来都没有太大变化,如果以学习经典文学的套路来套自己的写作,但自己又没有那么深刻的生活体验,就会觉得写东西很漂浮。拍纪录片也是。借鉴一部片子,你要借鉴的其实是它内在的东西,而不是说它的形式、它表面的结构。

现在大家似乎都在以某种方式模仿,而且在这个年代获取各种各样的资讯又很方便,所以就想这个也加上、那个也加上,搞得琳琅满目的,但实际上跟你自己本身的生命体验还差得挺远,这就很难创作出那种很结实的、有力量感的东西。

梁文道:黄子平老师,你常年教书。我那些还在大学教书的朋友们,尤其这一两年,觉得很痛苦,其实这里面有AI的出现,学生用AI交作业,老师要用AI来改作业,才能发现他的作业是不是用AI写的。现在我甚至见过用AI写的文学研究、文学评论。去年DeepSeek刚出来的时候,大家都训练DeepSeek去写诗,说它写得真好。

这对今天的青年作家来讲,是不是更大的一个挑战?以前几代人都从来没想过有一天写东西、写小说要跟AI去拼。我想象,将来有一天宝珀理想国文学奖,出现了一部作品,没人知道它是谁写的,到最后发现是AI,会不会有这个可能呢?

黄子平:我的儿子在学校教书,要学生们交论文,他随便阅了七八份卷子,去查证几条引文的时候,发现根本就不存在,那肯定是AI写的。而且AI的文风、文体、句子,绝对跟人不一样。我看那些交上来的论文,甚至连每一段字数都是那么平均。AI的划分很笨,它按照多少字节就划一段,然后把它组装起来,所以一眼就能看得出来。

有一种乐观的说法,说我们很快就能够区分出平庸的作家和天才的作家,因为AI会首先把平庸作家消灭掉。我想不至于那么乐观,AI可能把所有的作家都消灭掉了。

梁文道:在中国很流行讲内卷,大家都很卷,各行业都卷,包括文学写作。于是就有了最近很难回避的一个话题,青年文学之中,许多的作者被指控抄袭。

紫书,你好像就是其中一个被抄袭的对象。我想知道你第一次发现这件事情时的心情,以及你认为这种现象出现的原因。它是否能够反映出一些今天中国青年创作在结构上或者集体氛围上的问题?

黎紫书:我这一代的成长过程跟现在的年轻人是不一样的。我那个年代,能够读书、阅读,就已经是一件很大的幸福。想要去找文学作品来读,本身就很困难,我尊重每一次阅读的机会,每本书对我来说都是重要的。可是今天的很多年轻人不是在文字的世界里面长大的,是在游戏的世界里面,他们的人生可以在游戏里面找到借鉴,他们玩坏了可以关机,可以退出重新再来,不会玩的时候可以去找攻略。

因此,我觉得很多的年轻作者在文学创作这件事情上也有玩电玩的心态——可以找攻略,可以把别人的作品工具化。现在AI的使用使得这种心态更容易实现。什么都可以拿来用,所有成功的路径都可以是一种别人总结出的攻略。

还有包括刚才讲到的创意写作这个事情,创意写作班的问题,是把所谓好的作品整合起来,给你一套这样的观念,所谓好的作品就是这样子。青年作者在这样的环境里面培养出来,对好的作品——不管是影视作品还是文学作品——几乎都是同一个定义。但是我觉得真正有野心的创作者,要做的往往是,我就是要写出不被你们定义的那种好。任何艺术创作者都应该有这种野心,要写出超过世俗眼光的好作品,有一种打开大家的眼界的引领的作用。可是现在,特别是在中国大陆,普遍有一种价值观念,在文学创作上的成名,得到的回报不仅仅是稿费那么简单的事情,它跟你的身份地位挂钩。这种价值观念本身就是一种工具,促使人去抄袭。

其实在这些年轻作者之前,在AI到来之前,已经有一些年长的作者在抄袭了。当时没有AI,要自己亲手去抄。现在有了AI,岂不是就更方便。如果这种价值观念不改变,对文字的敬重不存在,那抄袭这个问题只会越来越严重,不会改好的。

梁文道:我还听过一个讲法,说我们刚才讲的这些问题,也跟现在的文学奖有关系。很多作家要出道,要成名,都要卷文学奖,于是希望用最快的、最好的方法完成作品。施老师,您是很有经验的文学研究者、编辑,也做过很多文学奖的评审,您怎么看这个问题?

施战军:其实这也不是一个新问题,出版社跟刊物一样,有的时候要抢新人,谁能最先发表某位作家的第一部作品,谁就会有成就感;评论家也一样,谁能最早写出一个作家的评论文章,就会以此为傲。做这个职业的人都有这种瘾。这个很自然、很正常。但今天的写作资源比以前驳杂得多,发表渠道也远比以前丰富,导致写作本身的速度就比以前快。

这让我想起罗曼·罗兰在《约翰·克里斯朵夫》里写的那个场景:小克里斯朵夫成长为青年,对周围的状况非常不满,受一个犹太朋友蛊惑,在报刊上写了一篇专栏文章,题目是《音乐太多了》。他用非常有力量的词汇说,“音乐太多了,人们是不饥而食,不渴而饮。”我们的创作也是这样的,不痛、不痒,也挠,不是从内心流露出来的,不是从你的价值体系里边出来的,没有树立起一些重要的概念,而是不断地欣赏“消解”、“反宏大”等概念。这样的状况必然会导致各种怪现象出现。

当然,回归平凡人生、书写生活真相本身并没有错。汪曾祺、林斤澜都没有写惊天动地的大事,但我们回头想想,人生中值得纪念和珍惜的东西,都在他们作品里面了,这难道不是宏大叙事吗?宏大不是排斥小事,而是看你能否在其中写出本质性的东西。美国南北战争时期就提出过“伟大的美国小说”这个概念,从那以后,一代又一代作家都在以此为追求,直到现在,2011年,菲利普·罗斯还在写。这样的理念本身非常重要。

中国文学传统,从老祖宗的《诗经》《山海经》开始,就强调想象力与野趣,它们不仅仅表达那些观念性的东西。现在的青年作家应该多一点野趣视野,多一点在野趣中的生命状态,而不是仅仅在人间的酱缸里边搅来搅去。翻开像《白鲸》那样的作品——那样的创作是彻底打开的——我们能看到人与自然的关系、在文字表达中自然形成的野趣,那种野趣不仅是创作的原动力。我一直想表达的就是,不要盲目排斥“宏大”与“深刻”,要重新唤起对于野趣的兴趣。

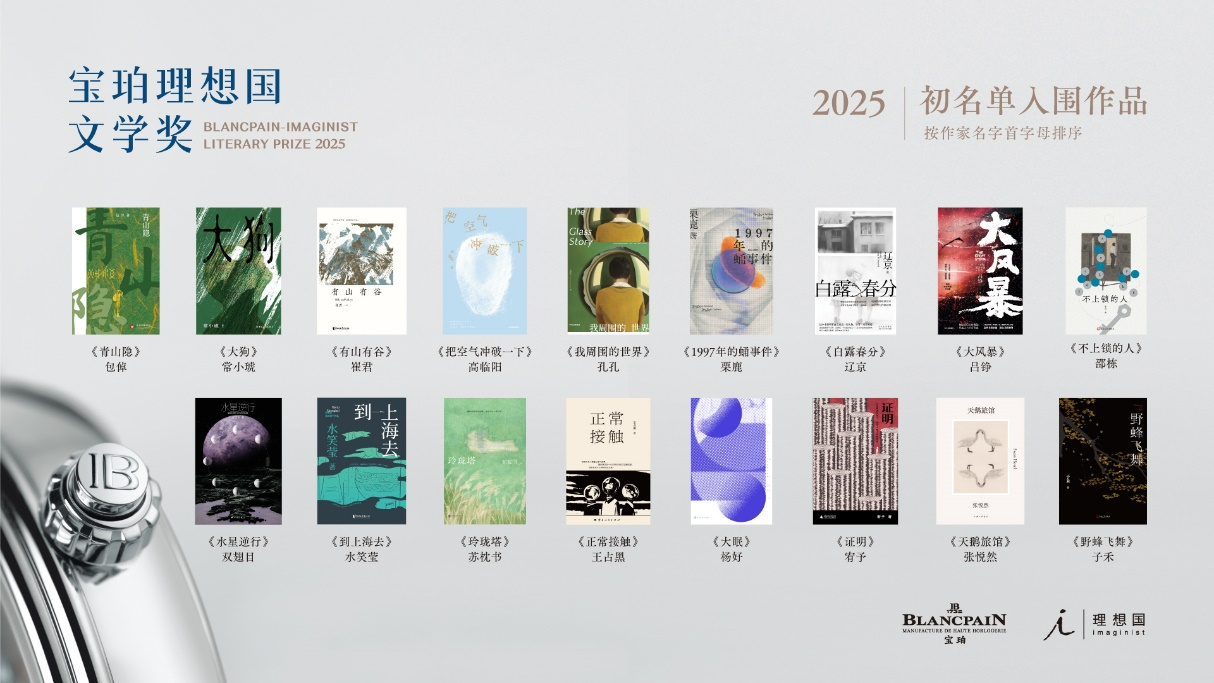

2025年第八届宝珀理想国文学奖初名单入围作品(按照作家名字首字母排序)

9月 15 日,依据评委多数表决,文学奖评奖办公室将公布最终入围决选名单的 5 部作品,首奖获奖者(1名)将于11月举行的颁奖礼现场揭晓,敬请期待。关于评选办法与奖项进展,可关注新浪微博、小红书话题#宝珀理想国文学奖#与文学奖官方网站 http://www.ilixiangguo.com/literary.html。

2025年第八届宝珀理想国文学奖评委(按照评委名字首字母排序)

黄子平,香港浸会大学荣休教授。曾任北大中文系教授。1985年与陈平原、钱理群一起提出“二十世纪中国文学”概念。任教于香港浸会大学中文系多年。著有《沉思的老树的精灵》《灰阑中的叙述》《文本及其不满》等。

黎紫书,马来西亚华文作家。著有长篇小说《告别的年代》《流俗地》以及短篇小说集《野菩萨》、微型小说集《余生》、散文集《暂停键》等十余部作品。

陆庆屹,导演,摄影师,剪辑师。代表作《四个春天》获2018年第12届FIRST青年电影展竞赛最佳纪录长片,第55届台湾电影金马奖最佳纪录片、最佳剪辑提名。2019年出版同名文字作品。

施战军,教授,编审,评论家。曾任《人民文学》杂志主编。主编有《人民文学》多语种外文版、《新活力作家文丛》《中国当代文学研究资料汇编》《这世代——两岸青年作家书系》《中国新世纪文学大系批评卷》等书系十余种。著有《世纪末夜晚的手写》《爱与痛惜》《活文学之魅》等。

孙甘露,作家,著有长篇小说《千里江山图》《呼吸》,小说集《时间玩偶:孙甘露中短篇小说编年》,随笔集《我又听到了郊区的声音》《时光硬币的两面》,访谈录《被折叠的时间》,纪录片《此地是他乡》。